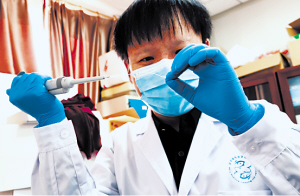

匡友谊在进行显微注射操作。

匡友谊在进行显微注射操作。 □本报记者 毕博 文/摄

“我吃鲫鱼只敢喝汤”“我吃鲫鱼得炸酥炸透”……在百姓餐桌上,鲫鱼因其肉质鲜嫩、营养丰富备受青睐,在淡水鱼养殖业占据举足轻重的地位。不过,鲫鱼好吃口难开,鲫鱼肉中遍布的肌间刺(俗称“小刺儿”)令很多人避之不及,并影响到水产加工环节。

如果鲫鱼没有“小刺儿”该多好。喜讯传来,这个难题已经被中国水产科学研究院黑龙江水产研究所(以下简称“黑龙江水产所”)淡水鱼类基因组学与基因编辑创新团队攻克!世界首例“无肌间刺鲫”新种质问世,终结了学界50多年来关于“肌间刺是否可选育”的争论,取得了我国水产育种领域的重大理论和技术突破。这是我国渔业科研的重大里程碑,将引发水产种业革新。

攻克“无刺”难题

左手拿着显微注射玻璃针,右手拿着移液器……日前,在黑龙江水产所的实验室里,淡水鱼类基因组学与基因编辑创新团队副首席匡友谊正忙着“穿针引线”——给显微注射针注入试剂。他摘下眼镜,紧盯着细如缝衣针针尖的玻璃针头。“这个动作,我每年要重复上千次。”匡友谊告诉记者,他刚刚完成的“显微注射操作”只是基因编辑的常规工作,借助仪器将基因编辑试剂注射到鲫鱼胚胎中。

为攻克“无肌间刺鲤科鱼类种质创制”难题,自2009年,该团队以鲫鱼、鲤鱼为研究对象开展相关研究,精准锁定影响鱼类肌间刺形成的关键基因——bmp6。经过无数次实验,2020年获得了“无肌间刺鲫鱼”第一代;2022年“无肌间刺鲫鱼”第二代的问世,标志着肌间刺去除率100%的无刺鲫鱼种质创制成功。在此基础上,该团队将该项技术应用到鲤鱼、草鱼、银鲫、鲢鱼等多个鲤科鱼类,均获得无肌间刺的种质。2022年1月至2024年7月,多个鲤、鲫无刺新种质相继通过专家组的现场验收,肯定了该研究的有效性。

攻关还在继续

今年,“第五代无肌间刺鲫”惊艳亮相,肉质鲜嫩度、营养成分丝毫不输传统鲫鱼,无肌间刺特质愈发稳定。“‘第五代’无论从外观还是肉质、口感上,与普通鲫鱼没啥区别。”匡友谊告诉记者。

匡友谊说:“现在我们要在无刺鱼的基础上,培育一个生长速度更快的种质。为了保护生态环境,我们在做不育品种的研发,避免无刺鱼在养殖过程中逃逸后对生态系统造成影响。此外,要走一系列的生物安全评价流程,这项工作预计5—10年才能完成,评价完成之后才允许逐步在符合条件的水体推广养殖。”

黑龙江水产所这一成果彰显我国在鱼类基因编辑、种质创新层面造诣深厚,更激励科研人员乘胜追击,瞄准大宗淡水鱼“卡嗓子”难题,开启新一轮种业攻关。

匡友谊在进行显微注射操作。

匡友谊在进行显微注射操作。