2003年2月18日,《新晚报》报道的《死罐,一颗不定时炸弹》揭出随时危及百姓生命财产安全的隐患——哈尔滨市有10万只液化石油气钢罐超期服役。系列报道引起哈尔滨市委、市政府的高度重视,随后出台相关管理规章,使问题得以根本解决。同时,系列报道经中国广播网转载后,得到了时任国务院总理温家宝的亲笔批示。

瓦斯爆炸、煤气泄漏……一条条鲜活的生命在事故中相继逝去。

回望2000年至2002年,据哈尔滨市燃气管理处当时的不完全统计,三年时间内,哈市发生了近20起液化石油气钢瓶引发的火灾和爆炸事故,而液化气钢瓶“超期服役”和代送点违规灌气是主要“祸首”。曾几何时,那种给无数居民生活带来便利、被叫做“液化石油气”的清洁燃料,竟不知不觉地成了威胁着无数人生命安全的隐患。

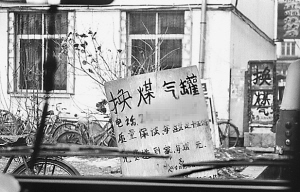

当记者刘铁瑛和李健鑫以“换罐人”身份,走进哈市液化石油气灌充市场,所闻所见触目惊心:在多个小区的代换液化气罐站点,一连串违规操作下,存在无证经营、露天倒气、超期服役、违规灌充等多种问题。这些站点一系列违规操作,无异于将一颗颗不定时炸弹隐藏在居民小区里、繁华街路上,随时可能因一声爆响酿成无法弥补的损失。

两名记者亲历了报废“死罐”的死而不僵和灌充中的“熟能生险”后,采写了《死罐,一颗不定时炸弹》系列报道,引发了社会多方关注,并暴露出“超期服役”煤气罐管理的症结问题——当时哈市尚无一部法规对超期钢瓶使用者、经营者、灌充者作出明确处罚规定,仅有的对违规经营者的罚款处罚也无任何强制手段。

在《新晚报》的强烈呼吁下,这个关乎百姓生命财产安全的问题得到了市委、市政府的高度重视。《哈尔滨市液化石油气钢瓶管理的通告》在不久后出台,条例对超期罐各个环节的责任者作出明确的责任和处罚规定。隐藏在哈市居民区、繁华市井的安全隐患得到了有力的监管和控制。

本报记者 孙莹

瞬间讲述人

“首篇报道《死罐,一颗不定时炸弹》见报后,立即唤起市民和有关部门的警醒。第二篇新闻引出了《哈埠十万只液化气罐超期服役》,第三篇报道《超期罐该打安全压》直指隐患存活的根源和无法可依的管理漏洞。此组报道得到温家宝总理的高度重视和亲笔批示。黑龙江省和哈尔滨市迅速召开专门会议部署,哈市建设、公安、技术监督等相关部门组成专项调查组,展开超期液化气罐整治行动。历时1个多月的整治活动,对全市30万只液化气罐全面检测,强制打压后合格的建档托管,不合格的报废钢瓶标上印记,就地销毁。”当时参与报道的记者和编辑回忆说,“在此期间,编辑部收到了众多读者的感谢信,感谢记者们深入市民生活的深度采访,让关乎百姓生命财产安全的问题得到相关部门的重视,是最接地气的民生报道。”