1935年,哈尔滨市立精神病院院长贾连元博士(前排左五)与医护人员合影。

1935年,哈尔滨市立精神病院院长贾连元博士(前排左五)与医护人员合影。  贾连元博士

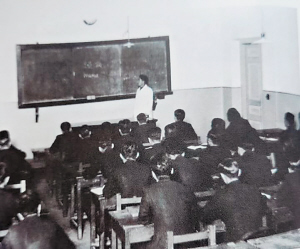

贾连元博士  1941年,贾连元博士在哈医大授课。

1941年,贾连元博士在哈医大授课。  1955年,贾连元夫妇与家人合影。

1955年,贾连元夫妇与家人合影。

□王宝滨

20世纪20年代末,在南满医学堂担任讲师的贾连元来到哈尔滨,从此,他与这座城市结下了不解之缘。行医、教学、深入防疫一线、担任医院院长,成为当年哈尔滨医学界的泰斗级人物,其行医与治学精神令同行敬佩,救死扶伤令市民感动。

一

博览医书 医道精益求精

贾连元博士1897年3月27日出生于辽宁法库县,1918年考入南满医学堂,1923年在南满医学堂毕业留校任助教、讲师。1929年,应哈尔滨市医学专门学校(哈医大前身)教务长李希珍邀请,与同窗张柏岩(著名医生、曾任哈尔滨市副市长)等人来到哈尔滨,任东省特别区市立医院内科主任兼哈尔滨医专内科学、精神病学教授。1931年5月任哈尔滨市立医院院长,兼任内科主任及化验所所长。1934年3月至1941年6月任哈尔滨市立精神病院院长等职。

1941年贾连元留学日本,研究精神病学,并发表论文,获日本厚生省医学博士学位。1942年回国,担任哈尔滨市傅家甸诊所所长。1945年后,出任哈尔滨市临时政府卫生局长兼哈尔滨市第一医院院长。1946年4月担任松江省卫生处处长、松江省省立医院院长、哈尔滨市传染病院院长。1947年同张柏岩一起为防止鼠疫在哈尔滨蔓延作出了重要贡献。1952年任哈尔滨市工人医院院长。

贾连元求知欲强,通晓日、英、俄、德四种语言。知识渊博,理论基础深厚。虽然工作忙碌、社会活动较多,但依然坚持临床治疗,博览群书,孜孜以求,写出数十篇有理论和实践价值的论著。

二

沦陷时期 医者的爱国情怀

20世纪30年代的哈尔滨,陷入日伪统治时期,贾连元作为一名爱国医生尽其所能,呈现出一名爱国主义者的本色。

1932年2月5日,日军进攻哈尔滨,密集的枪炮声传到市区。贾连元家住市立医院院内(今一曼街哈医大一院院内),11岁的长子贾树华透过板杖缝隙张望。两个小时后,中国伤员被抬进医院,伤口向外涌出鲜血。伤员是保卫哈尔滨的抗日将士。当时,一些医院惧怕日本侵略者的淫威,不敢收治伤员。日军侵占哈尔滨后,到处搜捕中国伤员。贾连元将处置后的伤员秘密转移安置。一天深夜,贾树华被一阵嘈杂声惊醒,看见日本宪兵闯进家搜查,父亲贾连元在用流利的日语与日本宪兵交涉。日本宪兵搜查无果,悻悻离去。

1932年夏秋之际松花江决堤,洪水淹没道里、道外大片街区,灾民逃往南岗避难。水灾过后,霍乱流行,死者日益增加。为救助灾民,时任哈尔滨市立医院院长的贾连元,率本院医务人员在文庙、喇嘛台等地搭起席棚,作为临时隔离病房收治病人,并配制大量输液药品抢救病人,挽救了大批灾民的生命。

1945年“八一五”光复到1946年4月28日解放期间,哈尔滨没有实质性的管理政权,哈尔滨各行各业处于无政府状态。当时,哈尔滨市有三家公立综合性医院:市立医院、满洲赤十字医院、傅家甸医院,这些医院的日籍院长和各科医生溃逃后,医院一片混乱。为防止这三家医院被抢劫和破坏,张柏岩和贾连元把中国医护人员组织起来,昼夜巡逻值班,保护医院设施免遭破坏。1946年4月28日哈尔滨解放,他们将这三家医院交给了人民政府,恢复开诊就医。

1946年,哈尔滨暴发霍乱、鼠疫。贾连元与其他医生担起了当时的防疫工作,在道里区买卖街1号建立隔离病院,采用高渗盐水补液救治病人,有效地控制了霍乱、鼠疫流行,受到市政府和时任市长刘成栋的表扬。

三

创办精神病院 添补治疗空白

1934年至1941年间,贾连元出任哈尔滨市立精神病院院长,任职8年。此间,贾连元兼任哈尔滨医科大学的教授,教授精神病学,培养了大批治疗精神病患的专业人才,为建立哈市精神病学理论和临床治疗作出了突出贡献。

1933年3月,哈尔滨特别市任命贾连元为市第二医院院长,收治精神病患。翌年7月,该院与北满铁路医院精神病收容所合并,改称哈尔滨市立精神病院。地点在现今东大直街原哈医大公共卫生系(现哈医大门诊)。

在贾连元的领导下,该院学习国外先进的办院经验,医院规模和医疗技术不断提升。病床从几十张发展到130张床位。在医疗实践中,贾连元结合临床实际,采取大剂量注射维生素C的方法治疗精神病患,取得了明显的疗效,治愈率大幅度提高。据了解,哈尔滨是东北地区较早建立精神病医疗机构的城市,治疗方法和管理办法在当时的奉天、长春和大连等城市得到推广。

四

古稀之年 仍奔走于防疫一线

在学生眼里,贾连元博士是一位学识渊博的教授;在同事、患者眼里,他是一位备受尊重的领导、医术高明的大夫;在子女眼里,他是一位慈祥而严厉的父亲。而在生活中,特别是退休后,贾连元还是一位普通市民和老者。

读书是贾连元的最大爱好。每当家人入睡时,他书房的灯光仍然明亮。早晨起床时,还会看到他在书房伏案阅读。他晨起读书的习惯坚持一生,每天晨起读外文书刊1小时,然后再去上班。在子女的印象中,他总是手不释卷。由此,子女们也从小养成了爱读书的好习惯。

贾连元生前的中、外藏书颇丰,在20世纪60年代几乎被付之一炬。这对嗜书如命的他是致命的打击,从此好像失去了魂魄。庆幸的是,一部德文版《满洲大鼠疫流行纪实》却保留了下来。这是一位德国医生赠予的一部研究鼠疫和流行病学的专著,十分珍贵。

1975年贾连元病危之际,将其交给长子贾树华(省医院儿科专家),嘱咐其翻译出版。该书翻译出版后,贾树华于2007年6月将文献原著捐赠给黑龙江伍连德纪念馆收藏。

贾连元为人宽厚、善良。“文革”中他家被安排进一户姓刘的人家。刘姓夫妻的孩子生病时,贾连元为其诊病,送医送药。纯朴的小夫妻主动帮助贾连元夫妇干体力活,彼此相处得如同一家人。在贾连元的影响下,小夫妻打算让自己的孩子学医。恢复高考后,小夫妻的孩子先后以优异成绩考入医学院,现在北京一家医院当医生。

1972年,哈尔滨毛织厂出现工人持续发烧,相互传染病例。75岁的贾连元闻讯主动向医院请缨,请求到毛织厂查找病源。时值冬月,但他不畏严寒,每日乘公共汽车到工厂,深入车间调查研究。终于在市生防疫部门的配合下,从一批原料中查出布氏杆菌,搞清了病原,遂对症治疗,从而保障了生产和工人的身体健康。

贾连元平生为医疗卫生事业作出了重要贡献,1960年出席全国政协会议,受到毛泽东、刘少奇等党和国家领导人接见。1975年7月,贾连元因癌症转移至肝脏,经医治无效与世长辞。

(本文图片由贾连元之孙贾文玉提供)

作者简介

王宝滨 中铁哈尔滨局集团有限公司退休干部、黑龙江省哈尔滨历史文化研究会会员、哈尔滨文史馆馆员。

· 本版特约顾问 王铁 ·

与您约稿

哈尔滨记忆专版通过寻访城市老建筑、老物件、老故地等,讲述发生在哈尔滨的老故事。如果您酷爱城市历史研究,或是相关领域专家,欢迎提供稿件。

稿件相关要求如下:1.文章字数为2500-3000字,多幅相关旧照。2.文章相关要求为:主题鲜明、史实精准、故事情节丰富、可读性强等。3.稿件请发送至22354430@qq.com,同时请注明姓名、个人简介(100字以内)、联系方式。