早年间的哈尔滨友联金笔公司。

早年间的哈尔滨友联金笔公司。  哈尔滨友联金笔公司上海籍职工合影照。

哈尔滨友联金笔公司上海籍职工合影照。

哈尔滨金笔厂生产的友联金笔。

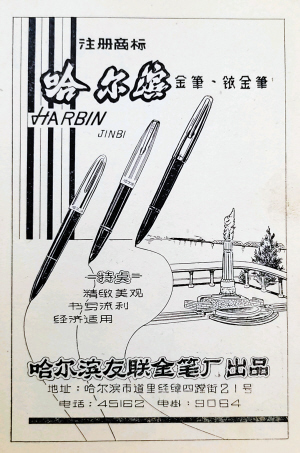

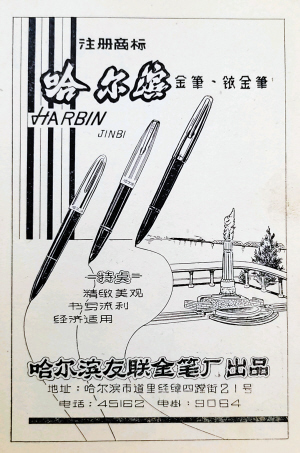

哈尔滨金笔厂生产的友联金笔。  20世纪50年代的哈尔滨友联金笔厂广告。

20世纪50年代的哈尔滨友联金笔厂广告。 □颜世范

20世纪60年代初,在尚志大街文化用品商店,寒暑假开学前,如果谁能得到长辈奖励的一支“英雄”“永生”“友联”金笔,会让周围的同学们十分羡慕。这其中,“友联”金笔是哈尔滨出品的。后来,哈尔滨“友联”金笔厂消失了,“友联”金笔在文教用品柜台上也找不到了。其实,哈尔滨“友联”金笔源于上海。20世纪50年代,是哈尔滨轻工业整体起步发展的重要时期,哈尔滨“友联”金笔厂的兴起正在其中。

一

70多年前 上海“关勒铭”迁哈

想识文断字,少不得用笔。1950年的哈尔滨百业待兴。市民想买一支地产的钢笔是一种奢望,因为哈市当时没有较为人知的“英雄”“永生”这样的钢笔品牌。上海制笔业相对发达,知名制笔企业有金星金笔厂、新华金笔厂、华孚金笔厂(后改称英雄金笔厂)、关勒铭金笔厂等。

为尽快发展经济造福于民,哈市政府想生产自主品牌的钢笔,相关企业派专人去上海关勒铭金笔厂商谈取经,目的是将该厂整体搬迁到哈尔滨。刚巧,此时的上海正掀起一股支援全国发展轻工业的热潮。为顺应潮流,1950年上半年,关勒铭金笔厂的老板同意将工厂的全套设备、人员及家属200余人全迁至哈市。

迁到哈市后,关勒铭金笔厂主厂房落户于哈市道里区经纬四道街一栋日伪时期的将军楼内,市领导在兆麟街、石头道街等地腾出楼房用作职工宿舍。第二年又在经纬四道街与北安街拐角处兴建了一幢新厂房,1953年工厂取名哈尔滨友联金笔公司(后称哈尔滨金笔厂)。市政府选派一名管理政务的干部到该厂当厂长,上海关勒铭金笔厂选派一名业务厂长。从此,哈尔滨制笔业起步跨入一个崭新的时代。

二

因“友联”上海年轻人落户哈市

上海200多个小青年来到哈尔滨后,全部住到职工宿舍里。他们都是20多岁的小青年,女性占了一半,未婚者占80%以上。初期家属没跟过来,后来一点点也随迁到了哈尔滨。这些上海人为了支援哈尔滨制笔业,与公司签了三年合同。哈尔滨一下子涌来了这么多“阿拉上海人”,“友联”的知名度大增。从副厂长到车间领导,再到各主要工序的师傅们,这些上海人在工厂可是独当一面。这些小青年当时被称为“小上海”,他们的工资待遇很高,有的每月最高可挣280薪分(相当于当时的五六十元)。不仅如此,他们每月每人可获得购买15公斤大米的补助款。工厂食堂分为大、中、小灶,这些上海人的主食一律以大米饭为主,辅之以馒头、花卷。

工厂担心“小上海”想家,每月会组织他们免费观看两场电影。“小上海”看电影时很有秩序,他们排着长队,浩浩荡荡步行到中央大街附近的东北电影院。工厂每月分给“小上海”澡票、理发票各两张,还免费发放给他们跟家里通信的信封、信纸。有些“小上海”还会在业余时间上舞厅、泡酒吧,间或有些人聚在一起唱两口家乡的评弹。

“小上海”的精神风貌与北方人有所不同,男士西装革履,很有绅士风度,走路说话透着一股豪气;女职工则娉娉婷婷,带着一股江南女子特有的气质。

三

“友联”金笔畅销国内外

我国生产钢笔的历史只有一百多年。金笔、铱金笔、钢笔统称为自来水笔,哈尔滨金笔厂只生产金笔和铱金笔,其生产的“友联”牌金笔种类和型号很多,分为三大系列50多个花色和品种。市场价格为五六元钱,最贵的100多元。

“南有‘英雄100号’”“北有‘哈尔滨1号’”,这是20世纪50年代后期市民的消费认知。研制生产“哈尔滨1号”,时任市长吕其恩功不可没。1955年吕其恩在老战友处得到一支价格不菲的美国51派克金笔,从技术参数来看,这支笔可确保书写时的柔软度及弹性。

吕其恩将这支美国51派克笔交到哈尔滨金笔厂厂长手里,限其在短时间内研制出仿派克金笔“哈尔滨1号”。“哈尔滨1号”的研制当时处于保密状态,1956年“哈尔滨1号”全面上市后,得到轻工部及省市领导的好评。随后,该厂又研发出301号、210号等十几个品种的金笔、铱金笔,并远销国外。

1956年,国家轻工业部主持召开的全国性年终评比中,友联43号金笔斩获两项第一:即单位成本全国最低,质量全国最好,是哈市响当当的超百万利税大户之一。在全国数十家制笔行业中,哈尔滨金笔厂整体位居第六位。

四

“友联”笔墨50年 故事仍流传

1963年,哈尔滨金笔厂成功研制生产出全铝套花新品种,并出口几十个国家和地区。此后不久,他们又研制出高档“友联”牌“笔王”,从此销路进一步拓展,“友联”商标成为全国驰名商标。

“笔王”还没正式投产,其他单位的采购部门便闻风而上。山东某市商业批发站冲“笔王”只微微扫了一眼,价钱也没问,张口就是20箱;省内一家公司亲自登门,预订价值30万元的货物。

“笔王”通体黑亮,配着宽窄不一、大小各异的11个金色装饰圈,笔卡上镶嵌着一块黄豆粒大小的玛瑙。

“笔王”的设计者是50多岁的邱臻昌和他的设计团队。邱臻昌是该厂的元老级工程技术人员。1956年,他参与研制过仿派克金笔“哈尔滨1号”,震动不小,市委主管工业的书记亲自到厂祝贺。此后,工厂派他去上海深造了一个月。回来后,他独具匠心,首创全国第一支全铝杆套色缠花新工艺高级铱金笔,一改以往自来水笔造型上的傻大憨粗。

20世纪60年代,为了适应自来水笔市场的需求,邱臻昌设计出一款名为204型高档全钢铱金笔,他本人为此获得省级新产品开发奖。他设计的景泰蓝、友联2000号等一系列高级铱金笔,为企业赢得了荣誉。邱臻昌和他的团队在建厂后的40多年时间里,设计出的商标、包装、产品有两大系列三十余种,其中获省市级奖项的就有4种。

哈尔滨金笔厂生产的金笔、铱金笔所用原料是由哪些部门配给的呢?20世纪50年代,每克黄金的价格十几元,中国人民银行哈尔滨分行按照工厂的生产计划,供给工厂数量不等、纯度为99.99%的金砖。金砖进厂后被轧压成薄薄的带状,配以一定比例的纯银和优质紫铜,经冶炼配比成五成赤金。因为纯金太软,弹性不够,只有五成赤金才能达到书写的弹性要求,又不失美观大方。如此经过一道道工序,制造成笔尖形状,将白金焊接到五成赤金的笔尖上,用特殊设备将笔尖前半部分,切割成比头发丝还细的流水槽,然后经磨削,使其光滑圆润,便于书写。

进入本世纪,风风雨雨走过五十多年的“友联”金笔退出了市场。哈尔滨“友联”金笔源于上海,并由此引来上海轻工业支援东北哈尔滨的一件又一件故事,展示沪哈交往渊源流长,更成为20世纪50年代后期,哈尔滨人一代又一代的文化记忆。

(本文图片由作者提供)

哈尔滨记忆专版通过寻访城市老建筑、老物件、老故地等,讲述发生在哈尔滨的老故事。如果您酷爱城市历史研究,或是相关领域专家,欢迎提供稿件。

稿件相关要求如下:1.文章字数为2500-3000字,多幅相关旧照。2.文章相关要求为:主题鲜明、史实精准、故事情节丰富、可读性强等。3.稿件请发送至22354430@qq.com,同时请注明姓名、个人简介(100字以内)、联系方式。

早年间的哈尔滨友联金笔公司。

早年间的哈尔滨友联金笔公司。  哈尔滨友联金笔公司上海籍职工合影照。

哈尔滨友联金笔公司上海籍职工合影照。

哈尔滨金笔厂生产的友联金笔。

哈尔滨金笔厂生产的友联金笔。  20世纪50年代的哈尔滨友联金笔厂广告。

20世纪50年代的哈尔滨友联金笔厂广告。