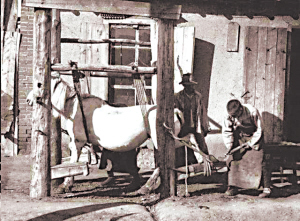

▲挂掌师傅给马挂掌。

▲挂掌师傅给马挂掌。  ▲昔日路上的马车。

▲昔日路上的马车。  昔日马车店中常见的马鞍

昔日马车店中常见的马鞍 套引子

套引子  铜环

铜环  和马灯

和马灯

□王宝滨

在城市交通被汽车主宰的今天,马车成了遥远的历史。可在20世纪六七十年代的哈尔滨,马车是主要运输工具之一,与之紧密相连的马具店随处可见。走进这些马具店,皮革、木器等气味混合,琳琅满目的马具令人目不暇接。从必备的马鞍、马嚼子,再到鱼刀子,各有妙用。这些马具店不仅见证了城市运输的发展轨迹,更承载着那一代人的美好记忆。

一

马具店货品应有尽有

20世纪六七十年代,马车是哈尔滨的主要运输工具之一,每天早晨,马路上满载货物的马车络绎不绝。那时的道路被称为马路,诸如道外北马路、中马路和南马路等称谓延续至今。由于拉车的马匹需要马具,马具店便应运而生。那时的马具店很常见,如同现在的汽车修理部举目可见。我家附近就有一家马具店,小时候我出于好奇,还进去过几次。

那家马具店位于南岗公司街与河沟街拐角处,是一处简陋的门市房,门前有一个给马挂掌的粗木架子。那时,市煤炭二商店(俗称大煤场)、市百货仓库与马具店隔马家沟河相望,煤场内的煤炭堆积如山,百货仓库的商品应有尽有,每天都有很多拉煤、拉货的马车从马具店门前路过。

马具店室内呈方形,里面宽敞,红砖铺地,进屋有一股皮革、木器、机油和豆饼、草料混杂在一起的气味。

靠墙是一圈木架,小物件挂在墙上或摆在木架上,较大物件摆在地上,有马鞍、套引子、马鞭、马粪兜子、马嚼子、马铃铛和鱼刀子等。铜圈铮明瓦亮,牛皮条上的铜箍闪闪发光。

有些物件我当时叫不出名字,或不知它们的用途,如马嚼子和鱼刀子等。

后来才知道,马嚼子是给烈马准备的,把它套在马嘴里,当马不听吆喝时,主人就狠狠地勒缰绳,逼它就范。鱼刀子是专割绳套的,重载马车下坡失速或翻车时,用鱼刀子割断绳套,防止马匹受伤。

马铃铛的作用是提醒路人避让,比如马车在小胡同拐弯时,提前给来自对面的车、马、行人发出信号。

在货架的角落里,有一盏布满灰尘的马灯,是马具店的古董,因为那时马灯早已被手电筒替代了。马灯是一种以煤油作为燃料的灯具,铁皮框架,上部有拎手,里面有灯芯,外面罩着玻璃罩子,防止风将灯火吹灭。

马粪兜子是用帆布缝的,吊在马屁股后面,防止马粪蛋掉在马路上。那时,没有马粪兜子的马车严禁上道,环卫工人和交通警察都管此事。寒假时学校常搞积肥支农活动,我和同学拉着爬犁满街拾马粪蛋,一遇到马车便跟在后面走,等着拾马粪蛋。好心眼的车老板会跳下车,把马粪兜里冻硬的马粪蛋踢出来,我们高兴得好像见了金元宝似的,把落在地上的马粪蛋小心翼翼地拾到筐里。

马鞭子是车老板(马车夫)赶车的工具,有长鞭、短鞭之分。长鞭底部有一段木杆,上面是相互拧劲的竹条,鞭绳顶部有一撮红缨,鞭梢是用细皮条做的。车老板甩鞭子时,鞭梢会发出清脆悦耳的响声。

除此之外,店内还有一些笨重的物件,如马车轱辘、马车轴、马槽子和上粗下细的“喂得罗”(俄式水桶)。室内案子上有一个台钳,想必是修理马车用的。每次进屋我总是小心翼翼的,生怕赶上卖货的老头心情不好,被他撵出去。

二

马具店兼营挂马掌

那时的马具店兼营挂马掌、修马车业务。遇到给马挂掌时,我会驻足观望。那时的马路石头路面多,沥青路面少。石头路面铺着粗糙的花岗岩,坑坑洼洼,高低不平。所以,为防止马蹄受损,必须给马挂掌。

给马挂掌时,腰扎围裙的挂掌师傅把马拴在粗大的马架子中间,把马蹄抱在怀里,先用钳子拔下旧掌上的钉子,再用飞快的刀子削去马蹄底部的旧茬,而后再把新掌挂上。有一次我问挂掌师傅:“削马蹄时马疼不疼?”他推了推架在鼻梁上的老花镜,说:“疼!”我当时还信以为真了。

冬天给马挂掌时,铁马掌大小不一定合适,于是挂掌师傅就用焦炭炉子把铁马掌烧红,放在砧子上锤打合适,而后再挂上。挂掌时,马十分配合,仿佛知道是在为它穿新鞋。被刀削下来的碎马蹄,马具店会收集起来单独卖,因为用碎马蹄泡的水是养花好肥料。

记得骡子也得挂掌。骡子是驴和马交配产下的。公驴和母马交配产下的后代称为马骡,公马和母驴交配产下的后代称为驴骡。骡子在形态上结合了驴和马的优点,通常比驴更强壮,比马更耐劳,寿命更长,因此在农业生产和运输中很受欢迎。

三

文艺作品中的马具印记

那时车老板甩鞭子的动作很精采,两只手攥着鞭杆一挥鞭子,前后左右都能甩出响来。电影《青松岭》万山大叔的三鞭子给我留下了深刻的印象。听说技术好的车老板并不抽马,只在空中甩鞭子。但遇到不听话的烈马则毫不客气,抡起长鞭指哪抽哪。也有失手的时候,据说有些马的瞎眼睛就是被马鞭子抽的。

我曾在电影《南征北战》等影片中,看到过马骡拉炮车的镜头。马骡个头比驴骡高大、英骏,皮毛也干净,车老板常把一撮红缨系在它们头上,有时还配上两串铜铃铛,跑起来发出一串串清脆悦耳的铃声。

俗话说“人无外财不富,马无夜草不肥”,关于马灯的用途,我是从长篇小说《苦菜花》中地主王家的长工王长锁每天半夜起身,拎着马灯喂马的情节中获知的。这段情节也给未成年的我留下了深刻的印象。

当年来往穿梭的马车,为昔日哈尔滨的城市建设和人民生活立下了汗马功劳,与之紧密相连的马具店亦功不可没。如今城市道路很难再现马车踪迹,远逝的马具店种种过往,已成城市发展坐标上的一幕幕回忆。(本文图片为资料图)

作者简介

王宝滨 中铁哈尔滨局集团有限公司退休干部、黑龙江省哈尔滨历史文化研究会会员、哈尔滨文史馆馆员。

· 本版特约顾问 王铁 ·

与您约稿

哈尔滨记忆专版通过寻访城市老建筑、老物件、老故地等,讲述发生在哈尔滨的老故事。如果您酷爱城市历史研究,或是相关领域专家,欢迎提供稿件。

稿件相关要求如下:1.文章字数为2500-3000字,多幅相关旧照。2.文章相关要求为:主题鲜明、史实精准、故事情节丰富、可读性强等。3.稿件请发送至3856152838@qq.com,同时请注明姓名、个人简介(100字以内)、联系方式。