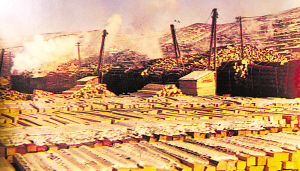

早年间,“正木”外运木材场景。

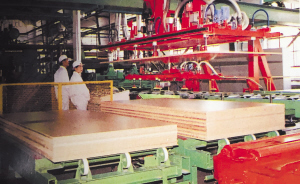

早年间,“正木”外运木材场景。  20世纪80年代,“正木”刨花板贴面车间。

20世纪80年代,“正木”刨花板贴面车间。

□王宏波

早年,居住在道里正阳河一带的市民,习惯将正阳河木材厂称为“正阳木”,而厂里的人更简洁地称其为“正木”。百年前,正阳河北侧的松花江是几处木材码头,从江上下来的木材在这里运到岸上,专供中东铁路及城市早期建设。后来,“正木”与“香木”、哈木器和松江胶合板厂一起,构成新中国成立前后哈尔滨木材加工业主体,成为国内著名的林业企业。作者以亲身经历讲述这段历史,亲切又真实。

一

百年前

“正木”因城市建设而形成

“正木”是哈尔滨正阳河木材综合加工厂的简称。20世纪70年代,18岁的我来到这家工厂当临时工,由此开始了我人生的航程。那时的“正木”就像今天的秋林里道斯红肠那样有名,成为所在地区的代名词,并且是报纸有字、电台有声、电视有影的黑龙江省、哈尔滨市的先进典型。

“正木”占地大约38万平方米,分成三大片。一大片坐落在河图街,一大片坐落在钢铁街,一大片坐落在松柏街。它原来是几家火锯木材加工作坊,这几家火锯加工作坊是与中东铁路的建设、三十六棚铁路工厂的出现相伴而生的。

19世纪末,中东铁路和中东铁路哈尔滨总工厂的建设急需把从原始森林采伐的原木加工成各种规格的板方材。几个精明的山东人脑筋一转、眼睛一亮,在闯关东的老乡中筹款,在紧傍铁路工厂西边荒芜的旷野上,建起了以蒸汽为动力的火锯木材加工作坊。三匹马拉的、四米长车身的俄国马车,整日满载水运而来的原木,沿着松花江边泥泞的道路“吱吱扭扭”地从道外的码头来到木材加工作坊。中国山东的大汉、白俄的“老伯特”坐在马车上的原木堆上,摇着长长的皮鞭在半空中“叭叭”地甩着鞭花,车后扬起一溜黄尘。

每天清晨,伴着火锯房子的汽笛声,人们睡眼惺忪地走向各自的工厂。在震耳欲聋的锯声中,几个壮劳力把原木抬上锯台,双手扶着、肚皮拱着将原木送进快速转动的锯下,锯片嘶鸣着扬起大雪般的锯末……源源不断的原木被加工成了各种规格的方材、板材,铺在了中东铁路的钢轨下,搭在了铁路工厂的房脊上……下班的汽笛声响了,劳作一天的人们拍打着身上的锯末,“橐橐”地向着飘着缕缕炊烟的、低矮的板夹泥房的家走去……这就是“正木”的先辈。

20世纪20年代,这里因木材加工作坊的缘由已成为繁荣的地方,一些从苏联逃亡的白俄人来到此地,建起了一栋栋绿顶黄墙木刻楞房屋,厚重的门板、高大的窗户、洁白的网花窗帘和夏日院内盛开的簇簇梨花,以及忧郁思念的手风琴声,更为这里平添了异域情调。一条石头道从今天的建国街伸向松花江边,若干条巷道分布其侧。因何家沟和另一条清澈的小河从这里蜿蜒流过注入松花江,人们将这里称为正阳河。

二

20世纪50年代

“正木”产品支援全国建设

1931年,“9·18”的炮声打碎了人们的睡梦,日本人接收了木材加工作坊,并把它纳入了战争的序列,生产军需木制品。战争给木材加工作坊的工人带来了更大的压迫,日本人和把头随意打骂工人,特务和汉奸常在家属区出没。

夏天,人们劳作一天后身心疲惫地坐在家门前的树下,无精打采地扑打着芭蕉扇;冬天,人们在家里昏黄的豆油灯下,看着墙角上的霜花。工人们在工作中磨洋工、损坏机器,特别是在1933年的哈尔滨电车工人大罢工的队伍中,也有木材作坊工人的身影……

1945年8月15日,人们迎来了民族解放的曙光,木材作坊的工人们扬眉吐气了。东北民主联军接收了工厂,为了解放战争的需要,中国共产党派来了一批干部领导工人恢复生产,把全省的木材加工作坊进行了合并整合。今天的“正木”就是由当时的66厂、新东制材厂、72厂合并而成的。

“正木”在解放战争、国民经济恢复时期和社会主义建设中作出了重要的贡献。在一穷二白的条件下,把一个仅能粗放加工原木的作坊逐步改造建设成为现代化的木材综合加工企业。据统计,从新中国成立初期到20世纪90年代中期,共为国家生产锯材300多万立方米、纤维板22400立方米、刨花板31万立方米、军工箱300多万套,为城市居民提供了150万立方米的生活用柴……

“正木”集萃了一批传奇式的人物,他们的故事在人们中传诵。

温海山,四川人。在红军长征时期是周恩来的警卫排长。新中国成立初期,组织安排他担任一个单位的主要领导,他在办公室里只坐了一天厚厚的皮座椅,觉得自己没文化怕误了大事,就主动辞去了职务,来到一楼的收发室,抱着一杆大枪当起了门卫,并主动要求组织减去了他的高工资。后来,他被安排到“正木”任总务科科长。

林小脚,这是他的绰号。他的原名叫林玉珍。在抗日名将李兆麟将军领导的第六军任排长。因他的脚趾在一个寒冷的冬季被冻掉而得名。新中国成立后,他在“正木”任副厂长。因他在抗联的战斗生活具有较强的故事性,被写成小说、编成连环画,在读者中产生了极大的影响。他的故事还被搬上了舞台,那就是黑龙江省歌剧院创作并演出的大型歌剧《星星之火》,他就是剧中林排长的原型。

陶雨峰,是抗联将领杨靖宇的副官长。他在东北的白山黑水、林海雪原,随着杨靖宇冲锋陷阵,闯过了无数的枪林弹雨,手中的大刀被日本鬼子的头磕卷了好多次刃。他就是这样走进了新中国,在“正木”任副厂长。后来在领导民兵武装泅渡松花江的训练中,因劳累过度引发脑血管疾病而逝。

姜子刚,原是第四野战军的一位营长,在四平保卫战中,他所在部队的首长和战友大部分牺牲了,他受了重伤——失去了左腿。作为军人转业到“正木”后,无论是酷暑严寒,他都一手提着拐、一条腿蹬着自行车,从道外的家中早早来到单位,然后骑着自行车跟着马车在厂区拉货送货。尽管他拄着拐杖,但往那里一站仍然是凛然的军人气魄。

三

现如今

“正木”工人风范依旧令人敬佩

中学毕业后,我经人介绍来到“正木”做临时工。18岁的年龄,灿烂的阳光,我来到位于河图街的二车间(现为爱建街区一角)。放眼望去,厂区辽阔,右侧的原木堆积如山,桥式吊的钢缆在蓝天下画着优美的弧线,缓缓地从一列列货车上吊下从山里运来的原木;中间是制材二车间高大的厂房,前面是摆放加工整齐的各种规格的板方材,在阳春三月的阳光下涌动着暖意;左侧是刚刚投产不久具有现代化规模的纤维板车间,以及嵯峨矗立的锅炉房。

我在纤维板车间当过制胶工、长网工、热磨工,后来又到锅炉房和那些弟兄们推煤、上煤,烧起了熊熊的锅炉……这些使我体会到了劳作的艰辛和快乐。

后来我调到工厂的党委宣传部做新闻干事,负责对外宣传报道。这项工作使我接触到了更多的普通劳动者,从他们的身上我感受并学到了他们身上所具有的平凡、踏实、勤勉、粗犷、豪气、正直、仗义、善良的美德。在那段岁月里,我报道了厂里的李广胜、吴廷杰、王绪皓、刘玉奋、丁大红等一批先进典型,直到今天,他们的形象在我的脑海中依然清晰鲜活。

为了发展,为了前进,20世纪90年代初期,“正木”发挥工厂的土地资源,将三车间、四车间厂区变成了楼盘工地,建起了正阳花园小区,在二环桥旁矗立起了正木大厦。

进入21世纪,“正木”在市场经济中,像一位长途跋涉的老者倒下,因为他已经完成自己所担负的历史使命。

一天的傍晚,我来到原“正木”二车间的厂区位置。现在这里已是幢幢高楼,在万家灯火中,我寻找着近五十年前自己的踪影,在幻觉中好像看到那时的厂房车间,耳边好像听到机器的轰鸣,鼻子里也好像闻到了木材的清香……在逐渐黯淡的夜色中,满天的星星好像变成我工作时的老朋友,他们还是那样的年轻,还是那样的亲切……

(本文图片由作者提供)

王宏波 中国作家协会会员,省作家协会散文文员会主任,原黑龙江省林业报社社长、总编辑。

哈尔滨记忆专版通过寻访城市老建筑、老物件、老故地等,讲述发生在哈尔滨的老故事。如果您酷爱城市历史研究,或是相关领域专家,欢迎提供稿件。

稿件相关要求如下:1.文章字数为2500-3000字,多幅相关旧照。2.文章相关要求为:主题鲜明、史实精准、故事情节丰富、可读性强等。3.稿件请发送至22354430@qq.com,同时请注明姓名、个人简介(100字以内)、联系方式。