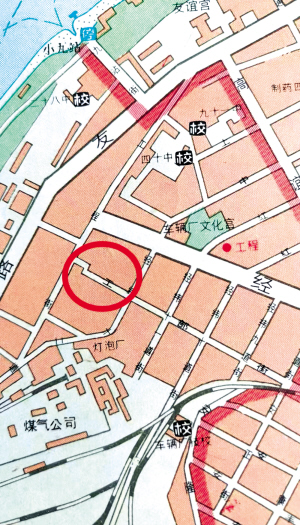

红圈处即是当年的“板道”。

红圈处即是当年的“板道”。

□侯永和

滋味儿是什么?是刺激舌尖味蕾的酸甜苦辣咸,亦是扰动内心感受的喜怒哀乐愁。

许多年前,老妈在“板道”清真小馆给我买了两个刚出锅的牛肉包子,又白又暄又多汁,香气四溢,老远就能闻到。如此美味,真想狼吞虎咽一口就吃下肚,但指定不行,老妈就在身边,我可不敢吃没吃相。再说了,小口慢吃,让滋味儿逐渐弥散在口中,那才过瘾、解馋。

一晃多少年过去了,什么狗不理、老城厢的张记、南翔的小龙包、庆丰的牛肉大葱包子……有名的、无名的包子,我吃过的不计其数,但再也找不回来当年吃包子的那种感觉。倒不是味蕾退化,只是当年的滋味儿中,更有揉进亲情里的慈恩。慈恩不能忘!

“板道”是当年居住在原三十六棚一带的人们对工部街北端(经纬十二道街与工部街交口,以及工程街与工部街交口之间)路段的俗称,这一路段有用六零板(60毫米厚的木板)铺成的便道,“板道”由此得名。“板道”上的烟火气很浓郁。那它有滋味儿吗?当然有。

先说说“板道”的周边“邻居”。“板道”往东,也就是经纬街的北头有栋大白楼,这栋建筑是当年俄国人设计建造的铁路俱乐部,俄国人管它叫“扎布篮”,属于俄式折衷主义建筑,在这片儿鹤立鸡群。“板道”往西是“嘎斯会社”,哈尔滨最早的煤气供应点。“板道”往北是一所小学,早年间校舍里就有暖气,冬天上课一点都不冷。“板道”往南是一座教堂,教堂有钟楼,有后花园,有东正教祭司的宿舍。当年的“板道”有这么多风格各异的建筑陪衬,俨然就是三十六棚的“中央大街”。

“板道”两侧罗列着多家鸡毛小店,有卖开水的,有剃头铺子,有小杂货店、肉铺、煎饼摊、压面条的,还有成衣铺、照相馆、修鞋的、刻字的、摆摊测字的、小人书铺……还有一家门市部。这些鸡毛小店共同撑起“板道”的市井繁华,吃穿用度无所不有。

“板道”这片儿最多的小店是小酒馆、小饭铺。别看小,店家诚信经营一丝不苟,该挂俩幌的绝不挂仨幌,不吹不擂。无论是来自湖北开理发店的老沈头、玉昌隆杂货店的王老板、会几句俄语的酒馆掌柜,还是那些鲁菜小馆、保定驴肉火烧,大家聚在这一方天地,真是掌柜的和气,跑堂的嘴甜。

在这里,需要重点提一句:小酒馆、小饭铺的滋味不次于宴宾楼、厚德福和东来顺,更能抓住你的舌间味蕾,甚至你的心绪。这里的食客基本都是来自五行八作的辛苦人,有来此寻觅生存机遇的,也有探亲访友的。人来人往,熙熙攘攘,只要你在“板道”一走一过,街上的氛围立马把你融入其中。无论是本地人,还是外地人,只要来此一坐,温酒热菜,几杯下肚,洒脱肆意,温暖畅快,五湖四海皆兄弟的感觉油然而生。有萍水相逢,也有老友的不期而遇。杯酒之后,各奔江湖;抱拳相祝,顺风顺水,来日再聚。

江湖远吗?当然不远,就在酒水里,就在身边。在这一方天地,不分贵贱,不在乎南方还是北方,广纳关里关外诸多讨生活的勇者。虽然贫苦,但从不气绥,使得“板道”这片儿成为人间烟火旺兴之地。

岁月如梭,那些有滋有味的过往成为如今最有温度的记忆。所以说,滋味儿不仅是味蕾的感觉,更是对生活的感受、对过往的历历在目。

逢夏日正好,树绿花红,晒晒感慨以度伏天,一荤一素,一酒一杯,独斟自饮,想到便是乐趣。