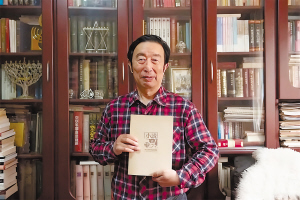

李述笑

李述笑 □白衍吉

李述笑是一位历史文化的守望者、传承者,一位颇有责任担当和建树的学者专家。人生路上的选择,常常是因为一种时代转换客观上提供的机遇;或许还是因为个人理智思考权衡之后,超越自我的一种割舍与放下。

李述笑,这位相识了四十年的朋友,如今享誉学界的犹太历史文化研究领域重量级的资深学者、哈尔滨历史文化研究会会长,他在上世纪八十年代中期的人生轨迹中的理智选择、毅然决定,昔日曾有人为之惋惜和质疑,而多年之后,回首过往,则无不认为这是一种正确的选择和学人的华丽转身。

李述笑1963年考入吉林大学外语系攻读俄罗斯语言文学。毕业回哈尔滨曾在市图书馆工作,1985年贾云江和他是市社会科学研究所正、副所长,我那时在哈尔滨日报社,都算是那个年代的年轻干部。那时的李述笑风华正茂、目光专注、沉稳和善,总是微笑着并不张扬。如今的他,依然微笑着与我闲聊,只是额头上的道道皱纹,显示了时光雕刻的知性形象;同时也是智慧年轮的深沉记录。从政不久,他即辞去市行政学院领导职务,再后来便到了省社会科学院专心治学研究,与我中学同学殷剑平同为中俄关系及友好往来的著名专家。再后来他致力于犹太历史文化,特别是在哈犹太人的研究,成为深有造诣的学者。后来,省社科院成立犹太学研究中心,他担纲负责。他心无旁鹜致力于东北地方历史文化的研究工作,特别在犹太学方面颇有建树,成为有名望的学者。他与曲伟主编的《犹太人在哈尔滨》《哈尔滨犹太人》等著作及许多论文见于国家一、二级学术刊物和报纸媒体,并在国内外学术会议上交流。

2009年为纪念新中国成立60周年,市文联、作家协会出版了二百万字的《小说林典藏金刊》入选作者每人一篇。“散文”编收有我与李述笑的作品。我细读了收录他约一万字的《浮云游子意明月故乡情》一文,得以了解他的研学之深和心路历程。割舍放下了政务管理,也少了热闹风头,有了更多的时间精力潜心于读书、研究、收集、鉴别整理资料,工作常常费时费力、寂寞枯燥,有时废寝忘食通宵达旦,但苦中有乐。正如王国维生动形象描述的三种研读境界,可为后学者感同深受。读了大学、毕业名校、受业大师,只是一个入门、一个跳跃而已,与自己的成材成功,进而登堂入室得真学有建树,相距遥远不可同日而语。同为名牌大学毕业,有几人能独领风骚,更不用说摘得桂冠了。悟性极好又必须耐得住寂寞或可有成功的希望。对于像鲁迅、华罗庚、陈景润、季羡林等大师,则只能见贤思齐、望其项背而已。李述笑笃学深耕、厚积薄发,深知只有靠勤学苦读才能有所作为,想少流汗、多清闲、享潇洒者,不可能在学术上获得成功、收获硕果。

李述笑对犹太人在哈尔滨,这一重要的历史事实、文化遗址遗迹、有过重要影响的犹太人物,进行了深入持久的研究工作,并取得了丰硕的成果,获得了国内外政界、学术界的广泛认同,同时也实现了自己人生转身之间的价值追求。

一次次社会变迁,一次次风云际会,一个个历史瞬间,一个个时代人物,都在述说着曾经的过往,浮现出逝去的背影……透过远去的历史风烟,在学者李述笑的脑海里激荡起历史文化的情怀,在他的笔下叙写出依然鲜活的场景。

十九世纪末,随着中东铁路的修筑,犹太人从俄国来到我国东北,在哈犹太人最多时曾达数万人。李述笑对在哈犹太人的历史遗存:教堂、会堂、学校、商会、银行、医院、公墓、慈善机构等建筑、场所,进行了详尽的调查考证。他和同事们的学术著作得到国内外政要和学界的重视。曾经在哈尔滨工作过的白求恩式的国际共产主义战士、著名医生犹太人罗生特,原《中国日报》总编辑、曾经在哈尔滨工作过的犹太人爱泼斯坦,以色列中以友好协会会长、在哈尔滨出生的特迪·考夫曼(他的父亲老考夫曼是长期在哈尔滨工作和生活的著名医生和社会活动家)等对《犹太人在哈尔滨》一书给予了高度评价,并深情回忆起他们对哈尔滨这座美丽城市的印象。

为城市留记忆,为历史留文化,为自己留足迹。李述笑对哈尔滨这座城市有太多的依恋和眷顾:松花江、太阳岛、中央大街,通江街和经纬街周边犹太人的遗存旧地,那一座座教堂、一栋栋欧式建筑、一片片俄侨木板房、南岗区花园邨宾馆对面那片中东铁路时建的黄房子、西大直街原中东铁路局和斜对面的铁路博物馆,以及道外靖宇大街、景阳街到南三道街合围的中华巴洛克建筑群。一江两岸,满城风情,是他生活其间魂牵梦绕的地方,是他生命所系的精神家园,是他倾一生心血付之笔墨,为之奔走、观照、保护、复活、出新的城市文脉、灵魂象征。

李述笑如今年过八旬,仍然壮心不已,仍活跃在哈尔滨的文化讲坛上。在由市社科联、市历史文化建筑保护传承专家组、哈尔滨日报等举办的“冰城宝藏”系列讲座上,李述笑以《城市之魂 文化之光》为题,讲述了哈尔滨作为文化多元的国际都市、建筑艺术异彩粉呈、音乐之城闻名遐迩、共和国长子功勋卓著等方面厚重的文化底蕴和独特魅力,增强了人们的自信心和自豪感。作为哈尔滨历史文化研究会会长,他每周有四天上午坚持上班工作。他对我说:“虽然视力体力受限,还是想干点事,心里放不下啊,不能留下什么遗憾。”这就是一个学人的心志和追求。

这一转身之间,看到了风光无限;人生的宽与长,文本便可以读出;看生命的亮点,已在灯火阑珊处闪现。守望,真诚地对待历史、对待文化、对待城市,这是一种执念、一种担当、一种快乐。守护是为了现在和未来的赓续和辉煌。

李述笑

李述笑