于天放(前排右三)与巴彦游击队主要领导。

于天放(前排右三)与巴彦游击队主要领导。  于天放

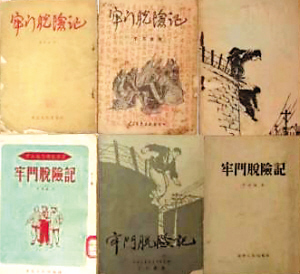

于天放  不同版本的于天放回忆录《牢门脱险记》。

不同版本的于天放回忆录《牢门脱险记》。  于天放被捕地绥棱县上集镇宋万金屯小学旧照。

于天放被捕地绥棱县上集镇宋万金屯小学旧照。

□贾文玉

1931年九一八事变爆发后,东北山河沦陷,民众陷入日本帝国主义的水深火热之中。在中国共产党的领导下,东北党组织、东北抗日联军和东北人民进行了不屈不挠的斗争。其中,被誉为东北抗联“清华三杰”之一的于天放,在极其艰难困苦的环境中,同战友们与日伪军进行了机智勇敢的斗争,克服千难万险,展现了革命英雄主义精神和气魄。

一

放弃学业 成为抗联战士

于天放原名于九公,1908年4月9日出生于黑龙江省呼兰县白奎堡三道沟于家粉房屯。自幼聪明好学,九岁入私塾,十岁入呼兰县立第十国民小学,14岁就读县模范高等学校。1924年8月考人设在齐齐哈尔的黑龙江省第一工科职业学校,学习采矿专业。学习期间受革命思潮影响,在心中立下反帝反封建志向。

1928年8月,于天放考入清华大学经济系。学习期间,他发奋读书,潜心研究中国社会问题,与冯仲云、张甲洲等东北籍优秀青年学生来往密切。1929年,他加入了反帝大同盟,并成为北平学生运动中的活跃人物。1931年5月1日,经中共北平市委代理书记张甲洲介绍,于天放加入中国共产党,并担任中共清华大学支部书记。

1931年九一八事变爆发后,东北各地相继沦陷。1932年春,中共河北省委和北平市委派东北籍学生回乡组织抗日武装斗争。还有半年毕业的于天放,毅然同张甲洲、张文藻、夏尚志、张清林、郑炳文等20多名东北籍学生离开北平,经营口返回家乡,组织民众开展抗日斗争。

5月16日,北满第一支由中国共产党领导的抗日武装——巴彦游击队在巴彦县西部山区七马架成立。张甲洲任总指挥,于天放任特派员,全队有200余名战士。6月,中共满洲省委军委书记赵尚志等陆续来到游击队工作。于天放带领战士到城乡宣传,动员群众武装抗击日寇,宣传抗日救国,使队伍规模不断扩大。8月,巴彦游击队联合马占山余部“柴团”、抗日山林队“绿林好”,经数小时激战,一举攻克巴彦县城。此次战斗是中国共产党组织领导的抗日武装向日寇打响的第一枪,推动东北民众抗日武装斗争掀起新高潮。此后,部队先后攻打龙泉镇、东兴县,夜袭康金井,令敌人闻风丧胆。11月18日,根据中央“北方会议”精神和中共满洲省委指示,巴彦游击队改编为中国工农红军第三十六军江北独立师,由张甲洲任师长,赵尚志任政委,于天放任特派员,负责与中共满洲省委的联络工作。

二

踏冰卧雪 西征抗敌破局

1936年,日本关东军调集10万兵力,决心在三年之内彻底肃清“在满共产党”以及中共领导下的北满抗联部队。1937年全面抗战爆发后,日军在北满地区发动更为残酷的“三江大讨伐”。日伪军在当地实行“集团部落”政策,强制将散居百姓迁入指定“集团部落”日夜监视,切断抗联部队与群众的联系,抗联部队的生存空间被严重压缩。

危局面前,抉择关乎生死。1938年春夏之交,中共北满临时省委分析敌我形势,决定跳出敌人包围圈,穿越小兴安岭,向西北部日伪统治相对薄弱、抗联活动频繁且有一定群众基础的绥棱、海伦一带西征,开辟新的游击区。1938年9月到年末,北满抗联西征部队抵达八道林子成功会师后,分赴各地,择机打击日本侵略者。从老等山出发到八道林子会师,北满抗联部队征程达千余里。

“火烤胸前暖,风吹背后寒”,这句《露营之歌》中的歌词道尽东北抗联战士在西征途中的艰辛和拼死斗争的经历。这首歌曲,传唱至今。

1940年11月至1941年12月,抗联部队相继到苏联境内进行休整。其中,于天放率一百余人,在哈巴罗夫斯克东北75公里附近的抗联北野营整训。

1942年2月,东北抗联第三路军总指挥部任命于天放为军政特派员兼总部宣传科长,回国接替金策指挥东北抗联第三路军留在国内的部队,同时组织开展地方群众工作。于天放带领6名战士组成小分队,在海伦、绥棱山区活动,与在庆城、铁骊一带活动的朴吉松小分队,以及在巴彦、木兰、东兴一带活动的张瑞麟小分队遥相呼应,伺机打击敌人。

三

智勇脱险 迎来抗战胜利

1944年12月19日,由于汉奸出卖,于天放在绥棱县上集镇宋万金屯小学被日伪警察抓捕,当晚被押进庆安县监狱。1945年1月9日,于天放被转押到北安伪警务厅特高课收容处。这所监狱戒备森严,从看守到伙夫都是清一色的日本人。于天放被押在专门关押抗联战士的2号牢房。

于天放虽然身受重刑,但始终守口如瓶,并寻机越狱。他利用放风的机会摸清牢房情况,把火炉上的小铁门卸下作为武器。他与关押在3号牢房的抗联三军侦查排长赵忠良悄悄拟好越狱计划。7月12日凌晨1时左右,于天放以解手为名让刚刚回监狱、已喝得醉醺醺的看守石丸打开牢门,又借口为监狱画地图需要灯光为名留在牢房外。赵忠良也敲门说要解手,石丸毫无顾忌地上前打开牢门。于天放和赵忠良趁机打死石丸,从他身上掏出钥匙,打开三道牢门,逃出监狱。

为缩小目标,两人分头行动,相约在北面铁路桥会合。敌人发现于天放和赵忠良越狱后,先派飞机搜索,后组织人马搜查。于天放白天藏身麦地,靠快成熟的麦粒充饥。天黑后,于天放沿铁路线寻找赵忠良。后来得知,赵忠良在克东县玉岗村短岗屯附近惨遭汉奸杀害。

后来,于天放离开北安向西走,昼伏夜行,到达讷河,扮作逃出的劳工,时而躲进野地,时而躲在百姓家。8月16日,于天放向北走到老莱村时,听到日本投降的消息后,与村民们一起欢庆胜利。

四

呕心沥血 投身龙江教育

1945年11月初,于天放被任命为中国长春铁路护路总监。12月,于天放回到北安,担任黑龙江军区副司令员,投身到剿灭土匪、保卫民主政权的工作中。

1949年4月,于天放回到了他曾经学习和工作过的齐齐哈尔,历任黑龙江军事部长、黑龙江军区党委副书记、副政委,负责军区的政治工作和干部工作。1951年11月他撰写的回忆录《牢门脱险记》由东北青年出版社出版,后经多次再版,发行90余万册,成为当时人们十分喜爱的读物。

1954年8月,松江省与黑龙江省合并,成立新的黑龙江省,于天放担任黑龙江省政府副主席。1954年国庆节,毛泽东主席在天安门城楼上与于天放握手时,以诙谐幽默的湖南乡音说道:“天放,抓不到;今天,见到了。大智大勇,人民英雄!”

于天放后来任黑龙江省副省长兼任哈尔滨师范学院院长。1958年任牡丹江地委第二书记兼行署专员,与中共黑龙江省委常委、牡丹江地委第一书记胡立教一同工作3年,为牡丹江地区的建设和发展呕心沥血,作出了重要的贡献。1964年任黑龙江省政协副主席兼黑龙江大学校长。“文革”时,于天放被批斗、迫害,1967年5月3日凌晨逝世,卒年59岁。1982年9月中共黑龙江省委作出决定,为于天放平反昭雪。1983年8月5日,在于天放追悼大会上,李剑白代表中共黑龙江省委对于天放的一生给予了高度的概括和总结。

于天放早年赴北京求学,成为清华大学的学生。在民族危难之际,成为中国共产党党员,返回水深火热的白山黑水,参加东北抗日联军,成长为著名将领。抗战胜利后,投身于东北解放区的建设。建国后,为发展黑龙江省高等教育事业作出了重要的贡献。他的事迹和精神至今流传,成为东北抗联最为辉煌的篇章之一。

(本文图片由作者提供)

作者简介

贾文玉 中国人民保险公司退休干部,哈尔滨城源历史文化研究会会员,酷爱哈尔滨地方史研究,在多家媒体发表研究文章若干。

与您约稿

哈尔滨记忆专版通过寻访城市老建筑、老物件、老故地等,讲述发生在哈尔滨的老故事。如果您酷爱城市历史研究,或是相关领域专家,欢迎提供稿件。

稿件相关要求如下:1.文章字数为2500-3000字,多幅相关旧照。2.文章相关要求为:主题鲜明、史实精准、故事情节丰富、可读性强等。3.稿件请发送至3856152838@qq.com,同时请注明姓名、个人简介(100字以内)、联系方式。