曾悬挂在哈尔滨日报社门前的木质标牌。

曾悬挂在哈尔滨日报社门前的木质标牌。  宋兴文在老建筑门前设“宽街报摊”。

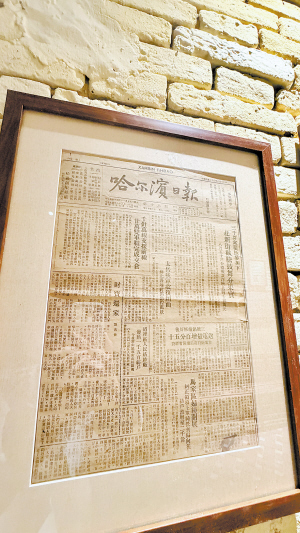

宋兴文在老建筑门前设“宽街报摊”。  每张报纸都被精心装进一个密封相框里进行展出。

每张报纸都被精心装进一个密封相框里进行展出。

□本报记者

王坤 文/摄

2025年11月25日,是《哈尔滨日报》创刊80周年。东和昶1917宽街文化复合体主理人宋兴文,用3个月精心策划,在这栋百年老建筑的门洞画廊推出一场新展——《哈尔滨日报创刊80周年一纸风行特展》。

这场展览既是这位哈尔滨城史专家对城市历史的深情告白,更是他以一个哈尔滨人、一个普通市民的身份,向这份陪伴城市八十载的城市报纸致敬。宋兴文把自己几十年来对《哈尔滨日报》的观察、收藏和情感,凝聚在每一张泛黄的报纸与老物件中,让市民游客透过每一缕墨香、每一寸铅字,穿越时空,与哈尔滨八十载风雨历程对话。“希望他们通过这些老物件能更加认识到,《哈尔滨日报》作为‘城市见证者’,从未缺席哈尔滨任何重大的历史时刻。”宋兴文说。

他对哈报的情感深藏于

百余件原版报纸与老物件间

走进门洞画廊,首先映入眼帘的是一块近3米高的木匾。岁月为它覆上斑驳的包浆,尽管漆色褪落,刻痕里“哈尔滨日报社”6个字,仍然沉淀着几十年的晨霜暮雨。

宋兴文告诉记者,这块“镇展之宝”,是他在筹备“傅家甸城史文物馆”期间偶然发现的。“它其实并不符合我的收藏标准,因为它是1949年后的匾,我当时重点在收集1949年以前的老物件。但我想,能遇见它,是因为我跟哈报的缘分很深,所以就把它买下来了。”

多年来,宋兴文一直将这块斑驳而厚重的木匾收藏得好好的。那时,他还没有想过,这块曾经悬挂在哈尔滨日报社门前的标牌,几年后成为东和昶1917这次特展的最大亮点之一。展出首日,很多来看展的人都忍不住伸手轻轻抚摸上面的字——它不仅是《哈尔滨日报》报史的一部分,更藏着宋兴文多年来对《哈尔滨日报》的深厚情感。

宋兴文收藏的最早一张《哈尔滨日报》来自1946年5月24日。从这张泛黄的报纸开始,按照时间顺序,他为每一张报纸都装了一个精美的密封相框。它们每一张都承载着创刊以来的历史印记,包括电讯版、增刊和号外,展现出一条时代发展的城市主线。尽管跨越了数十年时光,微微泛黄,却可以看得出,它们被主人宋兴文保存得非常精心。

在宋兴文看来,一座城市的报纸,是最容易勾连深藏在每一个市民心底那份对城市的炽热记忆——扑面而来的,不止岁月的墨香,还有那个年代的亲切与熟悉。展出首日,很多老人指着上世纪五十年代的报纸,激动地回忆起当年哈尔滨工业建设的场景。报纸上的铅字,仿佛一下子将一代人带回了那段青春岁月。

除了时代发展线的策展用意,宋兴文还想让市民游客们发现《哈尔滨日报》不同时期的报头变化。“我们可以看到1945年创刊初期的报头风格质朴,反映了战后的朴素氛围;到了1980年代,报头则显得更加现代化,体现了改革开放的活力……”

令很多观展者耳目一新的是,这场《哈尔滨日报》创刊80周年特展,并不仅限于报纸。除了那块木匾,宋兴文还融入了许多老物件。整个展区共展出百余件《哈尔滨日报》老报纸和老物件。为此,他在展墙一侧放置了多个展柜,其中一份繁体字的《新闻油墨供销合同》,引发了很多观展者的好奇。

宋兴文告诉记者,1953年到1968年5月,哈尔滨日报社社址在道里区西十二道街,与现在东和昶1917所在的西十三道街,仅一墙之隔。这份当时《山西日报》新闻制墨厂给《哈尔滨日报》供油墨的合同,曾因宋兴文收集宽街(如今的西十三道街)相关文物,而一直被他保存下来。也是在这份合同的第二年,《哈尔滨日报》的印刷厂就迁到了西十三道街,还盖了二层楼。

东和昶1917所在的宽街,与《哈尔滨日报》有着天然的联系——报纸曾记录这里的变迁,而宽街的文化氛围又为报纸滋养了素材。“城市的文物会说话,因为它们真实存在。”宋兴文说,“它们跨越时间,来到你面前,以《哈尔滨日报》的成长为联结,实现跨越时空的对话,让历史可触可感。”

他从数万泛黄纸堆中筛选

串联城市记忆

特展的筹备过程将近3个月。宋兴文坦言,做这样一场展,并非易事。首要是筛选报纸,工作相当艰巨。既要展现《哈尔滨日报》与城共生的全貌,又要从大历史观的角度选取重大的、展现报纸记录城市的历程。

同时,宋兴文最大程度兼顾“重大事件”与“社会生活”,既保证历史的全面,又体现《哈尔滨日报》的亲和与温度,能够吸引不同年龄层的观展者。他还特意选入反映哈尔滨市民日常生活的广告和报道。这些小切口,让历史与记录历史的报纸,显得更加鲜活。

宋兴文不仅动用了自己多年收藏,还四处奔波,补充寻找缺失的部分,又经过无数个日夜的搜寻与整理……付出了很多人无法想象的艰辛与执著。他告诉记者:“已经数不清翻了多少堆报纸,起码几万张是有了。”

此外,报纸的保存也是一大难题。宋兴文采用专业装裱技术,最大程度防止展出过程中的氧化和损坏。这种细致入微的工作,足可见他对《哈尔滨日报》的呵护与珍惜。

他见证“城市见证者”

80年,报纸从未缺席

展出首日,几名大学生驻足在一份上世纪60年代的“号外”前,惊讶于报纸在重大事件中即时报道的能力。“以前总觉得历史是书本里的东西,但这里让我看到,它就在我们身边,被新闻记者真实记录下来。”

这场特展通过报纸的直观展示,证明了《哈尔滨日报》的历史参与度。从1945年创刊至今,《哈尔滨日报》报道了无数关键节点:1958年的工业建设、改革开放后的城市转型,乃至近年的文化复兴……不仅是一场文化展示,更是一次市民对城市历史的深情拥抱。或许很多人是第一次意识到,《哈尔滨日报》一直以这样的形式存在着——它不是冰冷的文字信息,而是有时代触感、有历史质感、有人文温度的实物。

宋兴文告诉记者,尽管他认为自己对这张报纸已经足够熟悉,但他还是在这场长达3个月的寻找旅程里,重新认识了《哈尔滨日报》。这也是他做这次特展的深层意义,希望让公众重新认识《哈尔滨日报》作为城市“同行者”的重要角色,重新思考报纸与城市的关系。“百余件老报纸与老物件见证了80年来这份报纸从未缺席过哈尔滨的任何重大事件,作为忠实的记录者与深度参与者,陪伴城市走过风雨历程,无愧于《哈尔滨日报》这个名字。”宋兴文说。

这场展览,计划持续至12月20日。宋兴文向记者透露,他还将不断添加新内容,如《哈尔滨日报》80周年当天的特刊也将在近日被放置于展墙,一同展出。他希望利用展览的动态性,体现城市活力,也呼应《哈尔滨日报》作为城市“活历史”的角色。

在东和昶1917今年7月全面开放后,宋兴文积极与哈尔滨日报社合作,在百年老建筑门前设置“宽街报摊”,恢复城市“报摊传统”,这不止是对历史的致敬,更是对文化传承的实践。在宋兴文看来,报摊文化同样是哈尔滨历史的一部分。因此,在这次特展中,宋兴文在另一侧老砖墙下,设置了两条长长的木椅——希望复原哈尔滨市民曾在中央大街长椅上读报的文化场景。

在宋兴文看来,老建筑与老报纸的结合,创造了一种神奇的时空叠加效应,让市民游客能真切感受到历史的延续性。他希望,在哈尔滨冬季文旅热潮到来之际,通过这场特展,让每一个走进门洞画廊的市民游客,不仅通过报纸看到并了解哈尔滨的城市变迁,更能激发他们对哈尔滨城史文化的兴趣。“尤其是在百年老建筑中,意义非凡。”

扫码看视频