作者父母晚年合影。

作者父母晚年合影。  作者父亲年轻时的照片。

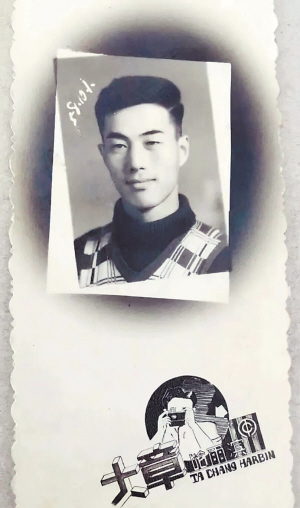

作者父亲年轻时的照片。

□周丽纯

爸妈在世时,我妈喜欢管我爸叫“掌柜的”,生气时喊他“老周”。我爸管我妈叫“我说”,我妈听到后,就知道我爸是在跟她说话呢。

我爸不洗衣服、不做饭,更不用说扫地、刷碗、买菜这些小活了。他把这些活都分配给我们几个孩子:大姐帮我妈洗衣服,二姐帮我妈做饭,我倒炉灰、劈柈子。后来弟弟长大了,我爸就让他脱煤坯、劈柈子、倒炉灰,我负责扫地、刷碗。

在我眼里,我爸就是个甩手掌柜的,不干家务活,什么事还得他说了算。我爸下班回家上楼时习惯咳嗽两声,我们在屋里一听到他的声音,立马停止了吵闹,变得规规矩矩的,躺着的坐起来,没事的找活干。他一进屋就观察屋里的情况,看有没有人收拾房间,有没有人到厨房帮我妈做饭。如果谁还在玩,他马上指使道:“你,干活去!”若谁动作慢了,他就上前一推搡:“叫你干活没听见啊?”

我爸管教我们很严厉,说话不留情。不允许我们冬天流大鼻涕,不允许我们搅糖稀玩。我们长大一点知道美了,想烫刘海,他也不让,还说“一个姑娘家家的,不能太招风”。当时我们都接受不了,对我爸这个“掌柜的”又敬又怕,还有点怨气。

当然,我爸也疼爱我们。我们的脚趾甲都是他给剪的。他还让我们梳齐耳短发,留门帘式刘海,说这种头型能挺两三个月不用剪,既省钱,又卫生。

小时候,我不敢跟我爸犟嘴,必须坚决服从,否则,肯定挨打。爸妈经常因为我们吵架。“你告诉他们就行了,非得动手打啊?”我妈心疼我们就跟我爸喊。我爸则说:“别我一管孩子你就当好人,你让人家评评理,谁做得对?”说着,我爸还把屋门打开。我妈一把关上门,说:“你不怕别人笑话,我还怕呢。”

再长大一点,我心里就有了反抗意识:全家人都干家务活,就你不干,还发号施令,指使我们干活,可真是个甩手掌柜的!虽然心里不服气,可我却不敢说。我妈背地里有时对我爸也不满,常自顾自地磨叨几句。可是,她实际上还是向着我爸。我爸不吃葱、蒜,我妈做菜就不放葱花,我们便都跟着不吃葱、蒜。那个年代,豆油和肉凭票供应,平时吃不着油星,炒菜时再不搁点葱、蒜,你说这菜能有什么滋味?可是我们就这样一起吃了好些年。

后来,我们逐渐长大了,就开始搞小动作。炒菜时,偷摸放点葱白,或者用葱花炝完锅后,再把葱花捞出来,只借个味儿。我爸吃不出来还好,若吃出来立马撂筷子生气,用眼睛瞪我妈一眼,再将嘴里的菜吐到痰桶里,下桌不吃了。我们当场傻眼,不敢吱声,生怕我爸发火。

再后来,我家生活条件好了,我妈就开始分别炒菜,给我爸炒一样不带葱花的菜,给我们炒一样带葱花的。包饺子也是如此,我爸吃的饺子里不放葱;我们吃的饺子里放葱,尤其是酸菜馅饺子,多放点葱才好吃。

我爸爱干净,喜欢布置家。20世纪70年代,时兴自己打制家具,我家以前有两张铁艺床,就是我爸自己淘弄的。他上旧物市场买来铁管、角铁、钢筋,再找人焊接成床架,上面还带几何图形,床头是洋葱头形的。铁床焊完后,他扛回家来,在院子里戴上线手套,拿铁砂纸蹭锈,用油砂纸给床头抛光,蹭得铮明瓦亮。然后,再给铁床刷上油漆。他把油漆倒在一个小罐头瓶里,拿小板刷先薄薄地刷上一层,等干了之后再刷第二层。我家的床刷过白色的油漆,还刷过天蓝色的油漆。我家的墙裙子、长条大地板,包括门窗,每过三年五载,我爸就自己动手刷一遍油漆。有的油漆是买的,有的油漆是我爸管别人要的。

我爸平时喜欢攒东西,木方子、六零板、铁管、角铁、铁钉子等物件,都是他平时在旧物市场买或管别人要的,有的放到床底下,有的放在煤棚子上面,用铁丝固定好。我当时常想,攒这些东西有啥用,弄得可哪都是。没想到,后来还真派上用场了。我家的吊铺就是我爸用平时攒的材料搭的,我和姐姐都在吊铺上睡过。

后来,流行三开立柜和简易沙发,我爸又开始筹备打立柜和沙发用的木料、弹簧和海绵垫,也不知他在哪里淘到的。他找来单位会做木匠活的同事做家具,用电烙铁给立柜门烫上梅花图案。就这样,我家的三开衣柜、一对单人沙发、两开门的写字台,还有铁艺床,都让我爸置办全了,家里被布置得相当漂亮上档次。这可让姐姐们有了展示手艺的机会,做沙发套,钩织沙发帘、茶几帘、缝纫机帘,真是锦上添花。我那时不会干什么活,用不上我,我的毛衣、毛裤都是我妈织的。后来姐姐们说:“三妹,你自己织毛活吧,咱妈上班挺累的,你也得学点生活技能呀!”我才开始学织毛衣。

其实,我爸为家里没少操心。布置家的活都是他用业余时间完成的,不知费了多少功夫,求了多少人,每件家具都有他的手温和汗水。

如今,我爸离开我们好多年了。每当想起温馨的老屋和美好的童年时光,都觉得他真是一位爱家、爱我们的好老爸,那些对他的不满,都化作了深切的怀念。

我爸这个掌柜的,当之无愧。